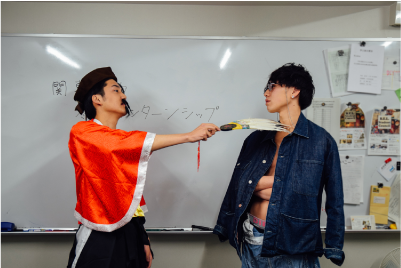

就の後ろに立つ大男は、素肌にデニムジャケットをはおり、ジョンレノンのような丸サングラスをかけていた。

「孔明先生、この方とお知り合いなのですか」僕は尋ねた。

「ああ。この男は、就活神・リクルーティス。元はギリシアで神様をしておったのだが、ギリシア金融危機の煽りで失業してな。わしの助手として働いておったのだ。

だが、内定を取らせるためには手段を選ばぬやり方があまりに汚くて、破門にしたのだ」

「おーおー。人聞きの悪い。俺はただ、顧客の要望に応えてだなぁ――」リクルーティスが口を挟んだ。

「黙れ!お前まさか、まだあんなことをしているんじゃないだろうな」

「ぜははは!さあなぁ……」

リクルーティスが意味深な笑みを浮かべた。

「孔明さん、お互いこの道を行く限り、また会うこともあるだろうよ。せいぜいあんたも、失業には気をつけな」

そう言い残し、リクルーティスは姿を消した。

「ふんっ。腐れ外道め……」孔明は吐き捨てるように言うと、会場を出て行った。

――時刻は午前10時、会場前方に立つ男性が口を開いた。

「皆さん、おはようございます!関東電力のインターンシップへ、ようこそ。司会進行の野上と申します」

インターンの開幕だ。

午前中は、インフラ業界や関東電力についての説明だった。

2時間程で午前の部は終わり、休憩を挟んで午後の部が始まった。

「突然ですが質問です。この中で『やりたい仕事』があると言う人は手を挙げてください」

野上さんが学生を見渡した。手を挙げた学生はわずかだった。

「うん。そうですよね。やりたい仕事って、案外見つかりませんよね。そう思って今日は、特別講師の方をお招きしました。拍手でお迎えください。

就活界のカリスマ、就活孔明先生です――」

じぇじぇじぇ!僕は耳を疑った。

「やぁ、諸君!わしが有名な就活孔明だ」本当に孔明が出て来た。覇気をまとえば、孔明は誰にでも姿を見せることが出来る。

学生達は、この髭オヤジは誰だという顔をしているが、孔明はお構いなしに話を始めた。

「さて、今からやりたい仕事の見つけ方を伝授するわけだが、まず、諸君の中にある勘違いを正すところから始めよう。そこの君――」

孔明が、最前列の女子学生を指した。

「君は、やりたい仕事がないということだが、企業の説明を聞いて、やってみたいなと感じたことは、本当に一度もないか」

「いえ……。そう言われると、そんなことはありません。

さっきも野上さんのお話を聞いて、社会を支えるために働きたいなって感じました」

「おや?ではなぜ、手を挙げなかったのかな」

「うーん……。そうですねぇ。いいなとは思ったんですけど、別にそこまでの確信はないっていうか。『絶対にこれだ!』とまでは思えないんです……」

それを聞いて、孔明は満足そうに頷いた。

「諸君。聞いたかな。彼女こそ、まさに就活生の典型だ。

やりたい仕事がないとは言いつつ、別に全く無いわけではないのだ。

でも、本当にこれでいいのかという不安が付きまとい、心底やりたい!とまでは思えない」

皆が、自分もそうだと頷いた。

「だから、やりたい仕事がない人が本当に学ばなくてはならないのは、やりたい仕事を『見つける』方法ではなく、やりたいと感じた仕事を『自分自身に対して納得させる』方法なのだ」

なるほど……。自分自身を納得させるなんて考え方したこともなかった。

「その方法を学ぶためにはまず、自分の頭の中で起きていることを理解しなくてはならない。

諸君、頭の中に『直感』と『理性』という2人の小人が住んでいると想像してくれ。

直感は子供のように無邪気で、理性は長老のように思慮深いイメージだ」

僕は自分なりの子供と長老をイメージした。

「2人にはそれぞれ違う役割がある。

直感の役割は、とにかくやりたいことを見つけてくることだ。例えば、『情熱大陸』を見て『こんな仕事がしたい!』と感じたら、それは直感が働いた証拠だ。

一方で、理性の役割は、直感が見つけてきたことを、実行すべきかどうかを判断すること。人生には限りがあるので、直感の言うことを全て聞き入れることは出来ないからな」

「なんか若手社員と上司みたいですね」僕は言った。

「まさにそんな感じだな。まるで会社のように、脳内では、直感と理性による企画会議が日々行われている。

そして、彼女が言っていた『絶対にこれだ!』という確信は、直感が理性の説得に成功して初めて得られる感覚なのだ」